武汉防疫-如何利用好现有资源?

截至1月28日,国家卫健委称,已向湖北派出近6000人的医疗队,支援湖北的疫情防治工作。全国各地医护人员和物资救济,正在缓慢改变武汉的应对现状。武汉也在不断总结和调整应对举措。随着各地输入病例不断增多,武汉防疫中的操作经验与教训,或许可以成为其它地区的借鉴。

在上海市公共卫生临床咨询专家缪晓辉看来,武汉新建医院扩充场地固然重要,但如何调配好现有资源,快速应对,其实更加重要。

记者 | 王海燕 王珊

各级医院的难题

▲▲▲

1月24日中午,武汉市新冠肺炎防控指挥部发布公告,对新冠肺炎实行分级诊疗,发热病人将由社区送往社区医疗中心,筛查分类,再往上级医院输送。但对一些病人来说,问题变得更棘手了。

徐彩家住武汉市江岸区塔子湖街道君安社区,她的公公、婆婆、丈夫分别在1月10号和15号开始发热,后来一直在医院打针,排号拍CT,全都显示双肺感染,且排除甲流、乙流和其它肺炎,但无法确诊新冠肺炎。1月23日,武汉封城,市内公共交通停止运行,徐彩家没有车,病人开始走路往返医院。因为已经出现呼吸带喘,2公里的路,徐彩的公公婆婆要走2个小时。

1月25日下午,徐彩的丈夫开始发烧,遵照分级诊疗政策,徐彩给所在的社区居委会打电话,但一整天占线,社区医院则无人接听。直到晚上10点,社区终于联系上徐彩,建议她自己克服一下,但此时的徐彩丈夫已经长时间高烧不退,退烧药也无济于事。徐彩只能越过社区,直接拨打120。大年初一凌晨3:00,在和朋友一起连续拨打2个多小时后,徐彩终于找到一辆救护车,接走了她丈夫。第一站送到的武汉市天佑医院,一所新公布的定点医院,但救护车开过去后,医院才告知,还在清理床位,无法接诊。救护车只好把人送到十一医院,就是徐彩丈夫一直打针的定点医院,随后的肺部CT结果显示,徐彩丈夫的感染在加重。但十一医院无法安排住院,一是没有床位,二是按照新的分级诊疗政策,住院必须从社区渠道上报,经确诊后统一安排。徐彩和朋友多方寻找关系,多家医院的答复都是如此。徐彩只能反复催促社区,而社区唯一能给出的反馈是,已经申报了,不知道什么时候有结果。

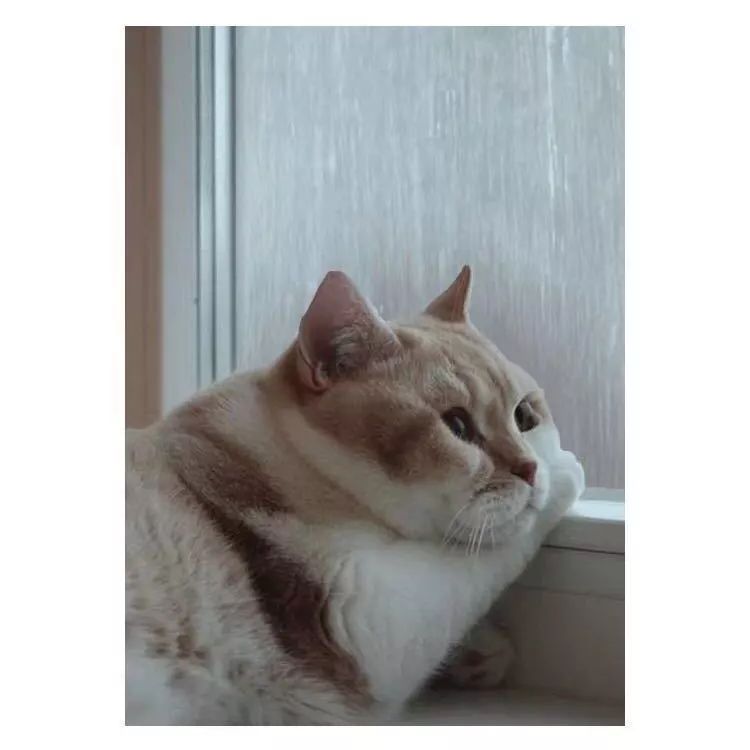

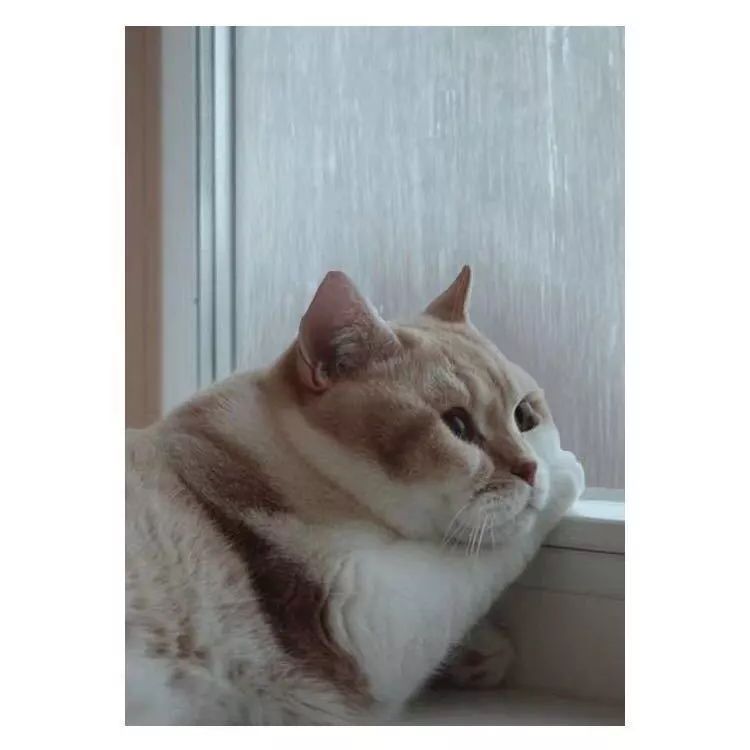

远征 摄 1月26日上午,也就是分级诊疗方案公布两天过后,本刊记者随机拨打了多个区的10个街道办公开座机,其中一半无人接听,两个街道办可以帮忙安排车辆和上报,两个街道办表示负责分级诊疗信息传送,但无法保证车辆等。本刊记者还拨打了10个社区医院和居委会电话,共有3个单位接通,2个称有车,可跑通流程,1个称自己也搞不清楚情况。实际上,在社区诊疗之前,已有一套分级诊疗流程,即原来普通医院收治的发热患者转往定点医院,定点医院的确诊重症患者转往金银潭医院。走通这里的每一环同样艰难,一家三甲医院医生告诉本刊,“宣布定点医院制度后,我们区所在的那家定点医院设置了一个条件,即必须是确诊患者。现在试剂盒检测名额非常少,按照这个标准,我们手里的病人一时半会根本出不去,但医生已经支援出去,我们也将定点医院其他科室病人收入我们医院,我们现在只能竭力保持正常运转。”定点医院也有难题。一家定点医院的护士李彤告诉本刊,他们医院的呼吸科在12月底开始爆满,今年1月初,医院先后腾出了好几层病房,专门收治发热病人。1月21日晚,医院接到通知,成为新冠肺炎的定点医院,更多的病人立刻蜂拥而至,在门外排起了数百米的长队,难以消化。

作为目前最终端的金银潭医院,需要确诊和转院手续才能入住, “准入”严格,人数相对可控的,这里的问题是严重缺乏医护人员。林白在金银潭医院做护士,她和搭档们都是武汉市各医院志愿报名参加护理工作的。一层楼接近40个病人,白班护士只有8人,夜班护士只有3人,从打针,到吃、喝、拉、撒、洗,全都要负责,其中危重病房里,护士护理时除了全身防护服,还要随身携带重达10斤的通风循环系统,每次最长只能待3个小时左右,否则有休克的危险。金银潭医院没有医护人员休息的地方,每天与危重症患者密切接触的医护人员,下班依然只能回家,做不到完全隔离。为了增加抵抗力,林白和同事每天都吃中药和胸肽腺,后者是一种预防作用不确定的免疫调节药。因为对金银潭医院的防护物资优先保障,她们的防护物资目前尚且充足。突然成为定点医院

▲▲▲各级医院都面临着巨大的物资短缺,与急剧增加的问诊病人有关,也与前期准备不足有关。李彤记得,1月22日,她们的医院成为定点医院,是突然宣布的。李彤所在科室不是呼吸科,但之前已收治了几个住院病人,高度疑似新冠肺炎患者。当时除了普通口罩,李彤所在科室,所有医护人员没有任何防护措施,属于“裸奔”状态。1月17号,医护人员中,已经有好几名疑似感染者,医护人员强烈申请防护用品,但得不到结果。过了几天,1月20日左右,护士们的布料质地护士帽才终于换成一次性帽子。自己单位成为定点医院的消息,李彤和患者差不多是同时知道的。这意味着,络绎不绝的发热病人已经涌到了门口,医院还在手忙脚乱地加装隔离门,做传染病房改造。医院只有两天时间缓冲,两天里,李彤要给自己的病人办理出院或转院,只见缝插针地接受了唯一一场培训,学会了穿脱防护服。最终,防护用品1月23日晚才正式发下来。匆忙的应对给医护人员带来了风险。1月23日,李彤所在医院做了一次医护人员全员查血,光李彤所在的科室,就有好几个人居家隔离,整个医院则有数十名医护人员需要住院治疗,医护人员短缺也就变得更加严重。本刊记者采访的时候,李彤的一个同事已经连续上班18个小时。

吴宏是武汉一家三甲医院的管理者,他说,封城后,政府对医疗人员没作任何安排。吴宏家离医院很远,平时都是靠公共交通出行,封城第一天他光是打车就花了1个多小时。他的同事中,家稍微近的一些人只能骑自行车上班。医院最初连防护物资和基本民生物资运输通道都没有,直到多家医院呼吁,才打开一道专门运输通道。和大多数医院一样,吴宏所在的医院急缺口罩,他打了个比方,比如一家医院500人,最低限度,1人1天1个口罩,5000个口罩也只够用10天。“如何才能一人一天一个口罩,怎么能够让医生一天好多台手术只用一个口罩?”为了减少使用,医院只能尽量给医务人员分工排班,减少非重点科室人员上班时间。这样一来,又加剧了医疗资源紧张的状况。防护品紧缺,跟用量激增和春节工厂停产有关,平时医院很少囤积防护用品。但根据吴宏的了解,市政府层面是有储备的,之所以没有放出来,是因为武汉版“小汤山医院”即正在建设当中,需要满足新建医院的需求。目前,各大医院都在自己想办法向社会募捐防护物资。吴宏说,“募捐上,应该政府先拿出物资,(不足时)再向社会募集,现在反过来了。”1月24日晚间,湖北省新冠肺防控工作第三场新闻发布会召开,湖北省药监局称,将“走访省内口罩、人体测温仪、抗病毒药品的生产企业和批发企业……确保疫情防控所需药品、医疗器械的质量安全和市场供应。”

实际上,与武汉相隔100多公里的仙桃市就是全国有名的一次性无纺布口罩生产基地。仙桃市的一位口罩代工厂管理者王名告诉本刊,就口罩而言,并没有囤积必要。他提到,无论民用还是医用口罩,只要有滤材原料,工艺都是一样的,投产很快。王名所在工厂的口罩主要用于出口,月产量最高可达到3000万个。目前,该厂存量原料可出品医用级别口罩几十万个,民用口罩700万个(防飞沫)。王名所在厂小年之前就放假了,放假之前,他和周围的同行都接到过来自港澳地区的口罩订单,其中有人单个订单达200万个,王名所在工厂最后一批加急订单是1月初接到的。疫情爆发以来,王名和同行一直在观望是否开工。他们去为卫健委咨询过,如果产品有医药公司接收,可以办通行证,但王名更担心的是原料问题,他们的存量只够用几天,原料不属于防护用品,是无法办通行证的,到时候怎么进来,现在还没有答案。 缪晓辉是上海市公共卫生临床咨询专家,曾全程参与2003年上海市和北京小汤山SARS防控。注意到武汉要加建两座临时医院时,缪晓辉很疑惑。他说,2003年过后,全国的大型城市,基本上都新建了专门应对突发公共卫生事件的专科医院,加上原先肺科医院,所以至少有两家医院可以专门收治新冠肺炎感染者的医院,尤其是政府拨款于2003年之后新建的传染病医院,完全可以也必须承担类似于SARS期间小汤山医院的功能。在他看来,新建医院扩充场地固然重要,但如何调配好现有资源,快速应对,其实更加重要。事实上,有金银潭医护人员告诉本刊,直到1月25日,金银潭医院尚有部分病区闲置,主要原因是医护人员不够。避免恐慌性就医

▲▲▲算下来,1月20日,钟南山在央视接受采访,1月22日,湖北省启动突发公共卫生事件II级应急响应,两天后升级为Ⅰ级响应,各省纷纷响应,短短一周之内,全中国的民众都经历了剧烈的情绪变化。那些处在暴风眼中心的武汉人感受可能尤其强烈。 高兰兰是武汉青山人,她怀疑,她爸爸是惊慌过度才发热的。12月末,通过医疗圈的朋友,高兰兰是最早知晓疫情并高度警觉的少数人之一,她早早买了口罩,在朋友圈发出警示,但她爸爸一直很淡定,直到1月23日,武汉已经封城,高兰兰跟朋友讨论疫情时,老人依然嘱咐她,不要造谣传谣。

老人的情绪转折发生在1月24日一早,当时高兰兰一个朋友的丈夫被隔离,打电话通知了高兰兰。头一天,高兰兰的邻居家有老人去世,虽然后来证实是流感引发,但大家都很怀疑,加上微信群里疯传的各类医护人员崩溃视频,老人的血压迅速飙升,虽然吃药后已恢复正常,但老人一直心慌难受。老人是在1月25日发热的,体温在37.3和37.4之间徘徊,高兰兰第一反应是给社区打电话,想走分级诊疗流程,但社区工作人员告诉高兰兰,他们不是医生,没有防护,也没办法,建议高兰兰带着老人到青山区定点医院九医院去看门诊,或直接拨打120,并强调“打120一定可以住进医院”。高兰兰很犹豫,她想在家给爸爸做隔离,但附近药店都关门了,如果去医院的话,她知道青山区的定点医院九医院早已人满为患。最后,还是一个公务员朋友告诉她,前几天去过一所大型三级医院收拾病床,就在高兰兰家附近,建议她去试试。高兰兰带着老人过去后,才知道这里的发热门诊一直开着,除了救护车进进出出,整个医院里非常冷清,高兰兰爸爸的前面,只有三个病人。

远征 摄在医院,高兰兰的爸爸查了甲流、乙流,也拍了肺部CT,最后医生判断,除了支气管炎,老人其实没病,暂时不用开药。1月26日一早,老人体温恢复正常,但无论高兰兰如何安慰,老人始终惊恐不安,总认为自己处于潜伏期。和高兰兰父亲一样恐慌性就医的可能不少,就在高兰兰带父亲看病时,他们前面的一位中年妇女,一周之内已经连续去了三趟医院,医生再三嘱咐她,不要再来了,再拍CT,没病也要拍出病来。这也是为什么,在缪晓辉看来,在面对如此复杂的疫情时,抢救病人是一个层面,但打好社区基础也非常重要。但打好社区基础,不是将筛查分流的决定交给社区,这既难以操作,民众也没有信任感,而是在防护齐全的基础上,挨家挨户上门,帮助政府做好流行病学调查、心理安抚和科普,“要做的是一些细致专业的工作,考验的是当地政府的行政智慧”,缪晓辉说。根据本刊了解,截止1月26日,部分社区居委会和社区医院还没有任何通知,培训和防护物资也无从谈起,这意味着,作为如今新冠肺炎分级诊疗中的最基础和重要的一环,社区委员会和医院,除了等待患者上门后,完成信息上报,实际能做的工作比较有限。

目前,武汉市基本已停掉所有交通,吴宏估计,这种措施之下,新增感染病例会立马减少,但病毒的潜伏期长达到两周,所以起码要经过两个观察周期,才能考虑是否解除一些措施。作为一个对网络信息充分敏感的年轻人,在1月初,高兰兰非常惊慌,当时身边大多数人都不理解她。但1月23日封城那边,凌晨三点,好朋友给她打来电话,问她要不要买机票一起逃离武汉时,高兰兰看着身边的小家伙,想想隔壁房间的老人,再想想自己在武汉的30多年美好生活,最终放弃了还有余票的航班。如今,身在武汉,和一个星期前难以捉摸的风平浪静不同,她每天都能看到汹涌的疫情信息,有疾病扩散、物资短缺的负能量,也有陌生人与陌生人守望相助的正能量。每一条信息都能让窥见一些真相,她反而冷静下来,并且劝说父亲,相信集体的力量。(大力感谢片片在武汉的帮助和支持,吴宏、李彤、高兰兰、王名、林白为化名,实习生杨月、张佳婧对本文亦有贡献)进展:1月26日晚,通过社区渠道,徐彩的丈夫终于排到一张床位,病床来自正是高兰兰家附近的那家三级医院。1月28日,徐彩的公公婆婆也在漫长的等待后,入院治疗。

在最艰难的时期,有朋友去医院接送她的丈夫,有陌生的网友在她家门口放下了防护用品、生活物资,还有众多邻居一起协助她,到处寻找就医渠道。当她的公公婆婆一直无法入院时,有人建议她带着公婆去社区委员会所在地守着,但她拒绝了,无论再艰难,她不希望自己的家人成为传染源。**__

作者档案

王海燕

三联记者,比较喜欢采访,偶尔也喜欢写稿

26分钟前

三联生活周刊

个人微信公众号:解放路97号(jm-freetree)

王珊

喜欢阳光,喜欢晒太阳,最近喜欢易建联。

26分钟前

三联生活周刊

个人微博:@小笨走走停

#我在疫情一线# 话题征稿持续进行中 《三联生活周刊》全媒体现面向所有读者征稿。包括但不限于:奋斗在疫情一线的医护人员、媒体同行们的故事,专业人士对接下来防疫工作的建议……

此次征稿形式不限:文字(1500~2500字为佳)、图片(原创拍摄)、音频视频(原创录制)都欢迎。大家携手,共度难关!注:请务必保证故事真实、客观,不造谣、不传谣。

《三联生活周刊》微信公号投稿邮箱:zhuangao@lifeweek.com.cn来稿格式:#我在疫情一线#➕标题《三联生活周刊》官方微博参与话题:#我在疫情一线#《三联生活周刊》中读APP投稿邮箱(音频投稿为主,5分钟以内为佳)zhongdu@lifeweek.com.cn

期待你的来稿!

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发到朋友圈,转载开白请联系后台。未经同意,严禁转载至网站、APP等。

嘉木木

微信扫一扫赞赏作者 赞赏

长按二维码向我转账

受苹果公司新规定影响,微信 iOS 版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。

Edit

Publish

Last updated