无法离开武汉的年关24小时-谷雨

这是一个猝不及防的除夕。除了节日的祝福,还有突如其来的疑虑和问候。因为疫情,武汉这座拥有上千万人口的城市,减缓了运转速度。人们置身被封闭的城市,在各自孤立的单元里,维系着情感的纽带和温热犹存的生活。我们选了几个无法离开武汉的普通人的故事。从这次跨年开始,对他们来说,会更认真沉着地打好这场持久的“心理仗”。

撰文丨金翏

摄影丨尚飞

编辑丨金赫 张亚利

出品丨腾讯新闻谷雨工作室

1

就在今天,大年初一。一大早方玉就收到了去迪拜的机票退款,数字还挺吉利:11888。

去迪拜本来是想在初一后去看在那边工作的老公,前两天她把票退了。作为一个母亲,孩子给她带来的责任让这场疫情的压力骤增。好好关在家里,不去人群集聚的地方。当然,也担心给迪拜的老公添麻烦。

昨晚娘俩的年夜饭,吃了三个菜,红烧肉、煎蛋、青菜炒豆腐,方玉还给女儿做了一份自制甜品。

这么多年过年,她一直觉得春晚是除夕夜的背景音,往年虽然也不怎么看,但电视机一定得开着,有BGM才有节日的气氛。

今年本来方玉是无心看春晚的,但听说这次加了肺炎元素,她就想看看它是怎么融进去的。打开电视,从8点第一个节目到零点的合唱《难忘今宵》,还是一样红火的舞台和幕布,一张张脸从她眼前飘过,像有认识的,又像都不认识。唱的什么说的什么,一个字都没进脑子。

从21号开始,方玉和女儿窝在家里不再出门开始,眼睛只要睁着,手指就几乎没有离开手机。她需要大量的信息来源,需要与朋友交流互通,才能对外面的世界略知一二。

女儿今年初五就满十二岁了。她喜欢一边吃饭一边看电视,昨天晚上,她也照例端着碗到电视机旁,方玉告诉她,“今天是除夕呀,咱们上饭桌吃好不好?”

“原来今天是除夕呀?”女儿特别惊讶。

以前每次过年,方玉都是带着女儿和父母一起回老家十堰,但今年二老提前回去了。方玉11号送他们去汉口火车站,现在回想一下,她还会有点后怕。好在,到今天正好两个星期过去了,他们毫发无损,她吊着的一口气终于稍稍松了下来。

两个星期是新型肺炎的潜伏期,它像死神的射程,一次又一次,把这座城市的人心吊起又放下。

本来方玉打电话让同在武汉的堂弟来家里一块儿过年,他们在二十九商量好,次日三十一早,他打电话给她说,姐,我要不还是不去了。

她忐忑了一下,我好像,也有点胸闷,你还是不要来了。

“其实我们两都没问题,在家憋久了,心理作用。但这种时候,肯定下意识害怕给别人尤其是亲人带来麻烦的。”

最后还是又剩下娘俩的除夕年。她发了条朋友圈:“家乡不能回,同城不相见,但我们的牵挂在一起……祝福所有的家庭除夕快乐!”

冷清是一方面,持续笼罩武汉的是恐慌。无人幸免,也无可厚非。就在前两天,我自己也一度沉溺在那种焦虑和恐慌中。

她想,如果孑然一身,按照她的性子,或许甚至会“无所畏惧”,但她现在是个母亲,我还有双亲,责任比压力大,压力来源于未知的恐惧。

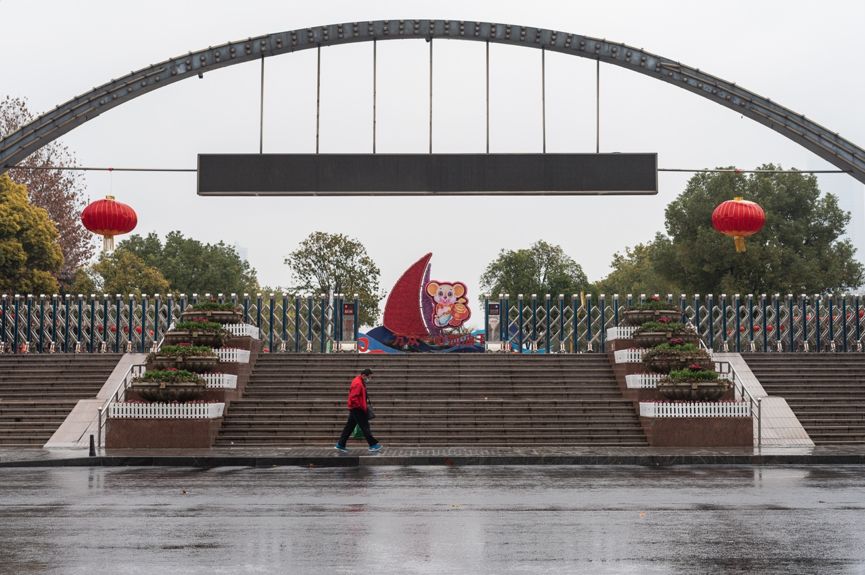

大智路地铁站外,一女子掏出手机拍摄闸口上张贴的停运通知

2

大年三十这一夜,小雨在姨妈家度过。饭桌上五个人,吃的都是家常菜。吃着吃着,突然有人说了句,“还是干一杯吧,毕竟还是大年三十。”

从来没有过这样的年。过去一段时间,她发烧,结膜炎,症状相继出现。最严重的时候,一副身体快要散了架。

一个月前,在医院工作的姨妈给了她一盒奥司他韦,那是一种对抗流感病毒的抑制性药物,但小雨起初纯粹是为了预防。其实,从12月底第一个病例出现时,她就通过医院工作的姨妈知道了一定的病情严重性,她送了一盒药,嘱咐她一天一颗预防着。

事情发生在1月3日,那天小雨忘了吃药,出门后没多久,立马就感到了异样。在路上就开始浑身发冷,头疼,地铁上晕晕乎乎地站不住脚。走出地铁站的时候,她觉得自己已经没有办法走800米路到家了,只好打电话让朋友来接。

小雨家在江汉区,后来很快成为“重灾区”。那天回到家后,她感到整个人骨头像是被抽走了,只好躺在床上,一床十斤的被子上面再加两层,再穿上毛衣秋衣,还是感到刺骨的冷。这时候量体温是39.2°。

她以为体温计坏了。也想着,会不会是生理期身体虚弱?但不可否认,“这是我活二十多年发烧程度最严重的一次。”

撑到晚上,小雨去医院挂急诊,在候诊厅外面的椅子上等结果的时候,坐不住,躺也躺不住,整个人一个劲地往下掉,意识和身体一样瘫软不成型。

医生一上来就问她:“有没有去过华南海鲜市场?”然后给她测了体温,是38.9°,稍降了一些。

但根据医生的意思,不排除甲流和流感等各种情况。一切都还是未知。小雨只好先带着医生开的奥司他韦,口服液和阿莫西林回家了。

知名三甲医院协和医院门诊楼,人皆戴口罩

当天晚上又开始浑身发热,她一层层脱衣服,到凌晨时,体温居然降下来了。次日早上已经退烧了,但还是浑身酸痛没有力气,“像是被爆揍了一顿”。食欲不振,却必须强迫自己吃牛奶鸡蛋,补充体能。

小雨开始申请在家办公,但依然反复性头疼、咳嗽,就是没有发烧。直到1月10号,她因为一些别的事务去了趟医院,从下午一点待到三点都待在那里,没有和病患接触。但整个过程,她发觉自己的咳嗽越来越严重。

那天回去后,身体上另一症状现形了:结膜炎。听说眼睛可以作为传染渠道已经是后话了。当时小雨想:小时候我也得过眼疾,先观察一阵看看?一天过去了,两天,不仅没有好转,双眼越来越酸痛难忍,睁不开眼,看不了屏幕。同时还伴有唇疱疹,嘴皮上流脓。

小雨再一次把自己塞进人满为患的医院。眼科医生说是她隐形眼镜的问题,但她不信,戴了这么多年隐形眼镜,这个时候出问题?医生一次性给开了三种外用药,让她用正常疗程的两倍量。

小雨只好又去找十天前给她看感冒的那个医生,得到肯定诊断:病毒性感冒。但感冒也分好几种,不排除是甲流。那天她忘了带医保卡,没拍成片子,只好回去了。

到大年三十的时候,小雨已经几乎没有感冒症状了,姨妈和其家人甚至认为她已经有了抗体,但还是建议她年后去做个CT,她煞有介事地告诉小雨,前几天遇到有一个病人胸部下方疼痛,用CT一查就出来:肺部感染。

但是,“对我而言,现在做任何决定,都太难了。”

3

从19号开始,王励憋在家里一周。一天天没运动,没工作,也没什么胃口。年三十意味着什么?反正不是饱餐一顿和欣赏春晚。王励和老婆分别住在两个房间,她在刷剧,《香蜜沉沉烬如霜》。他在刷新闻,微博和微信。

这些天,王励手机里突然跳出很多十几年没联系过的老朋友,表达问候担心的信息把零星的新年祝福重重盖过了,像大雪封城。

除夕夜下了一点小雨。王励家住在32楼,站在窗边望下去,整个武汉彷如空城,地面上不见人车只影,冷清清的。

王励是08年来武汉工作的,这是他第一次在武汉过年。他还记得小时候在西安老家过年,年三十都要去祭祖,然后回家放鞭炮,挂灯笼,灯笼一直要亮到第二年。除夕夜要蒸包子,包饺子,第二天初一一定是吃饺子的。

今天他们夫妻俩吃了碗饺子,但昨天的年夜饭只喝了一碗粥。人都说每逢佳节倍思亲。但对他来说,“难”的不是没有过好一个年,而是直到今天,他才勉强敢说和老婆死里逃了一次生。

老婆是1月10号和单位团建时出现感冒症状的,去了两个地方:饭店和KTV。当晚,王励被她的咳嗽吵醒,他们却也没有太紧张。

半个月前的媒体传播,他们还没有紧张到把感冒当死神的地步。王励12月就对这个未知病毒保持了关注,但事实证明,未知带来的恐惧,其扩散程度远低于春运和春节气氛。

王励的老婆在互联网公司上班,下午一点到晚上九点工作。她感冒后,王励每天开车送她上下班,直到19号,他自己也被传染了。

当天晚上头疼欲裂,平时根本不吃感冒药的他吃了一粒布洛芬胶囊,紧接着是频繁的流鼻涕,头痛,发烧。

也正是在那两天,陆续传出新感染人数,武汉的数字也在潜滋暗长。想到孩子还在老家,不管是不是病毒性感冒,都谨慎为妙,他当即就把回家过春节的高铁票退了。

几天自闭在家里,最主要的工作是关心疫情发展。医院,肯定是不敢去的。

空下来的时间突然膨胀了,像他囤积的口罩一样大量累积。思绪难免走神回到03年非典。王励是84年生人,那会儿他在西安高中读高三,“当时至少心理上感觉还是很远的地方,年轻小伙子的时候,甚至还有种侥幸心态在里面。但现在我处在疫情发生地,加上十年过去,对生命有了新的认识,时间、空间的压力一下子猛增了。”

4

为了准备一顿年夜饭,腊月二十九开始封城,笛超就出去囤货,听说眼睛也可能感染,但到处都买不到护目镜,就戴了口罩和游泳镜出门了。“除了视线有点晕,其实密封性还不错。”

小区外面整一条街道的门面,仍然开着的只剩下约二三成。一家酒店传出年饭的味道,有人在饭店门口游荡,没戴口罩。

门口的生鲜超市里不少标价已经被撤下来了,据说是因为价格不停浮动。笛超正准备对着一块里脊肉开口砍价,旁边一个大爷先声夺人:“这一盘我全要了。”

付钱时收银员还说,“平时这些大爷大妈挺刁的,今天都不带挑的。”

商贩顶着寒风冷雨在街边兜售口罩

距笛超家不到一公里的菜市场光景就正常了些,至少从人流量来说。菜场外围,目之所及,不戴口罩的人大概占10%-20%。男女老少都有。

青菜、鱼肉,其实变动都不大,蒜苗十块多一斤倒的确是有点贵了。小商贩的叫卖变成了:大家都在涨,我家就没涨,(这些菜)都好不容易才抢到的。

这座城市会瘫痪吗?这是我们应该生活的时代吗?他当然会想这些问题,像淅淅沥沥的小雨一样猝不及防闯入脑海。

来回四趟,总算把这些天的食材都屯齐了,花了五六百块。米、油盐之外,笛超顺便买了点面粉,最近开始学做面包,想趁这个机会在家练练手。

昨晚年夜,他给自己做了红烧武昌鱼,糖醋排骨和胡萝卜炒肉,一个人难免冷清,但心里不会冷淡。

笛超从毕业后到现在,两年多都在武汉工作,本来打算回老家孝感过年,但市区开始封城,他不想给家里人带来可能的风险,就留在武汉江夏区。

从他家窗户看出去,能看到昨天那家超市,大年初一打开窗,超市还开着门,但街上四下空无一人。

5

对他们来说,从这次跨年开始,会更认真沉着地打好这场“心理仗”。

方玉算下来她在武汉也待了有二十年了。大学毕业后就在这座城市工作,成家,立业。这当然是她的城市,是她的家园。很多人说,现在的武汉像人间炼狱,但是她感受到的,根本不是这样。她觉得现在的全国就像二十天前的武汉,人们在未知中恐慌,但对整个湖北而言,更重要的是从恐慌中抽离出来,保持冷静。

她与父母时刻保持联络,他们那个小县城大年初一冷冷清清,但这种冷清是会让人安心的。我爸给我发来视频,一个小货车载着喇叭在街面上循环播放:“千万不要相互串门,一律不准外出,不准走亲戚。”

或许,他们没有外省人想象的那么不让人省心,老人们也没有我们想象的那么不省心。

方玉身边的武汉朋友,也没有说真的纷纷往外逃,他们都知道老老实实待在家里更安全。警惕自然是必不可少的,但更重要的是避免被负面消息的爆炸牵着走。

前两天,她也一度恐慌,她知道医院失控,人满为患,物资紧缺。脑子里甚至开始反复出现韩国电影《流感》里一幕幕惊悚的画面。她不知道接下来这座城市会变成什么样子。

但在家这些天,她开始沉淀自己,闲下来时和女儿一起看《爱情公寓》,只想看点开心无脑的。

今天她下楼去拿一堆快递,看到戴着口罩扫地的大爷,好像一切都没有中断。

文中人物为化名。

Edit

Publish

Last updated