河南硬核防疫下的“武汉”归乡人-谷雨

图丨河南高速公安微博从武汉离开的500万人里,流入外省人数最多的就是河南。与武汉密切的联系,使劳力输出大省河南面临巨大考验。基层工作者和群众动员了起来,力度空前。各种各样硬核封路法和隔离手段,在网上流传。而从武汉回来的河南人,也度过了一个不一样的假日。 撰文丨崔一凡编辑丨金赫出品丨腾讯新闻谷雨工作室

1 从1月23日开始的隔离,让陈方宇丧失了一些时间感。他独自待在这座乡间阁楼的二层卧室,房门关着,说不出的憋闷。 从武汉回到南阳的乡下没多久,他就在手机上看到武汉封城的消息了。那天,晚上吃饭的时候,家里人还开玩笑,“幸亏回来得早”。陈方宇笑笑,感觉有点不对,但又说不清楚。很快,父亲的手机响了,是村支书打来的。陈方宇不清楚村支书说了什么,大概是要他登记报备。 他担心父亲多想,就接过电话。村支书是一位五十多岁的男人,跟他父亲是一波长大的。 “娃儿,你啥时候回来咧?” “21号。”他说。 之后的谈话关于隔离。村支书要求他在家进行自我隔离,不准出门。陈方宇察觉到了一丝不信任,随即直截了当告诉对方:“叔,你放心,我是党员,我不会乱跑的。”此后,他就把自己关在二楼卧室里,每天给村支书打一通电话,汇报自己的体温。 进村的路已经封了,村口永远有两个戴红袖标的男人值班,遇见脸生的就劝返。前两天,陈方宇的姑姑想来看看生病的奶奶,在村口被拦下了。 “他家有武汉来的人!你还敢去?”红袖标说。姑姑后来转述,她绕了条小路进村。

在村子里,信息传播的速度比想象中要快得多。邻居马上就知道了,这家人里有个“武汉回来的”。母亲偶尔跟他抱怨,“自从你回家了,她们晚上打麻将都不叫我了。” 村里有人试探,想知道陈方宇是不是在武汉封城之前“逃出来”那批人。疫情传播的范围越来越广,每个人都怕跟武汉沾上关系。 “他是坐高铁堂堂正正回来的。”母亲说。 陈方宇所在的南阳市已经确诊19例新型冠状肺炎,全省唯一的死亡病例也发生在这里。南阳毗邻湖北,是人口大市,也是劳务输出大市。这里的经济并不发达,人均GDP低于全国平均水平,外出打工者要么北上郑州,要么南下武汉。 疫情发生后,从武汉离开的500万人里,除湖北本省其他城市,流入人数最多的省份就是河南。而南阳市与湖北交界,占武汉流入人数的1.13%,也就是至少55000人。 这意味着巨大的风险。除夕那天,南阳疫情防控指挥部连发三个公告。启动了重大突发公共卫生事件1级响应,公布了全部疫情防控相关工作机构的联系电话;第三个公告直接出台了五项规定,包括关闭所有公共文化娱乐场所,关闭活禽市场,各交通点全面检疫,以及高危人群“主动接受管理”。 陈方宇就是“高危人群”中的一员。他在武汉从事文化传媒行业。今年本来家里人说好去广东过年,但前段时间,八十多岁的奶奶摔了一跤,所有人就重新聚回老家。这是一个四五十口人的大家族,陈方宇是唯一一个从武汉回来的。 2 在河南,基层工作者和群众成为应对疫情的关键力量。李涵21号回到中牟县家中,她在武汉某国企部门工作。两天之后,她一口气接到了村支书、乡政府、防疫站、派出所和村医的数通电话。基层工作者的工作效率高得令人震惊,李涵甚至不知道他们怎么联系到自己的。事实上,她家早已搬进县城,而联系她的是户口所在地业王村的工作人员。 之后每天早上7点到8点,一位叫王学来的乡村医生都会准时喊她测体温,并且拍照报备。在王学来的指示下,李涵去当地医院做了CT和血常规,十四天内做三次,如情况正常,则可以排除传染的风险。为确保万无一失,业王村防疫站还让她去中牟县定点医院的发热门诊做排查。门诊医生很奇怪,说你不发烧来什么发烧门诊,她又被劝回去了。

春节前,河南街道上的行人 几乎同一时间,在距离中牟县不远的开封市,从武汉回家的周鹏也被隔离了。他不止需要每天报备体温,还有社区人员上门消毒。情况变化很快。1月26日早晨9点,开封市发现第一例冠状病毒肺炎患者。当天下午,市政府发布公告,要求从26日24点起,市内所有公共交通停运。街面上已经很难见到行人,一位景区工作人员发布了一条短视频,龙亭公园里空空荡荡,商贩们正在收拾货品,准备回家。 紧张弥漫在大街小巷。虽然河南多数市县的确诊病例不到两位数,但地方电视台滚动播出的疫情消息,和村镇大喇叭的防疫顺口溜,不断绷紧河南人的神经。 这些天,“发烧”和“武汉”都是人群里的关键词。前几天陈方宇姑姑的岳父发烧了,往常吃了药在家休息就好,这次全家人凌晨出动,把他送到医院里打了一针。 1月25日0时,南阳开始实行交通管制,关闭前往湖北省和湖北省来宛方向高速公路出入口。与此同时,其下辖各村镇逐渐完成封路。在微博上,可以看到各种各样的硬核封路法,有的堆土,有的挖沟。还有人背着药筒,在村子里消毒。 隔离期间,陈方宇从不下楼和家人一起吃饭,每次都把饭菜盛到一个碗里,自己窝在一边吃;他让弟弟买来84消毒液给家里消毒,别人一天测两次体温,他测五次;他把洗手液摆得到处都是,没事就洗手,按照微博上的七步洗手法,一天洗三十次。

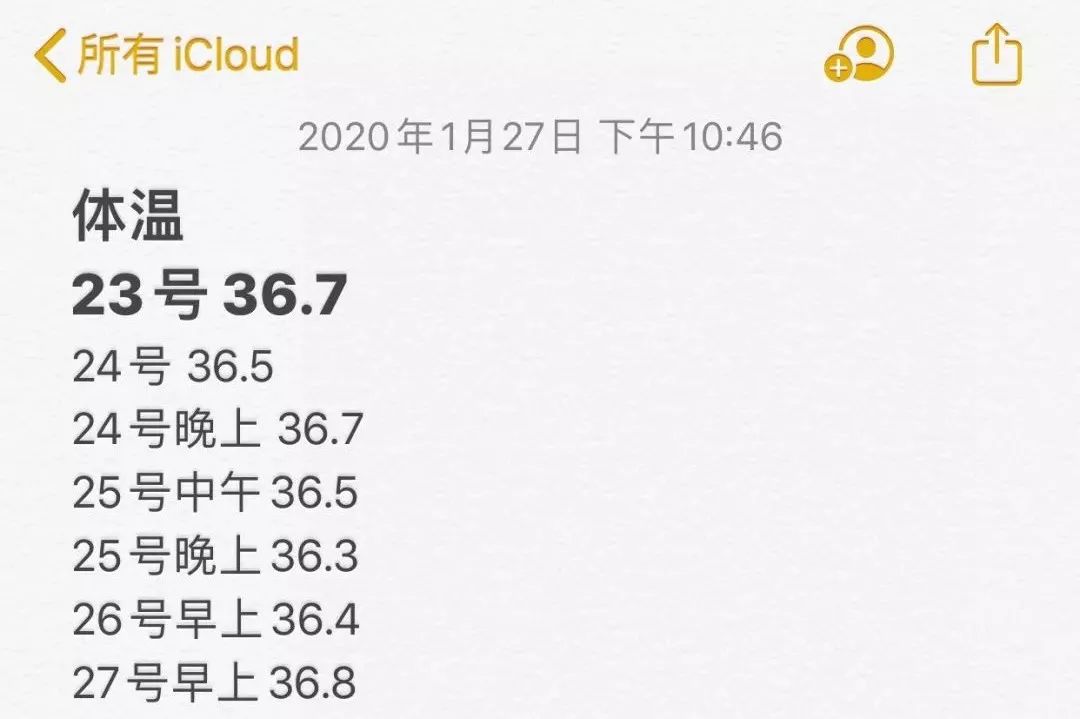

陈方宇每天记录体温 回乡后,他本想再给家里人购置些口罩,但不管是村里还是县城,口罩全部脱销。他联系了一位在当地医院工作的发小,想问问他能不能帮忙买一些。发小告诉他,现在医生护士的口罩也不够用。医院已经下了命令,口罩、防护服一律不准外流。 情况越来越严重。那位医生发小本想着春节能放五六天假,还和陈方宇约了去看《唐探3》,没想到全河南的医生一天假也没放,连春节档的电影都不上映了。发小的女朋友是一位专门做血液检测的医师,她已经做好了临战准备。为了免除自己成为传染源的风险,只要有一例疑似患者来她这里做检测,她就不再回家了,自己在医院附近租房住。 3 李涵在武汉工作的地方离华南海鲜市场不远,最早爆出这里有人染上肺炎时,没人当回事,大家只记得新闻里说了,“不会人传人”。她记得同事们还在办公室里开玩笑,说谁谁谁昨天还去了海鲜市场呢,大家得远离他。当时没人在乎。 后来李涵越想越后怕,她听说那个去海鲜市场的同事发烧了,又听说不是肺炎。谁知道呢,如果自己真的不幸染病,大概率就是被对方传染了。自从疫情紧张,她总是怀疑自己是不是也得病了。大年三十晚上,她洗完澡量体温,37.1度,吓得赶紧问她爸怎么办,爸安慰她,说是洗澡水太热了。过了一会儿再量,体温终于回复正常。 疫情爆发后,河南的反应相当迅捷。去年12月,武汉华南海鲜市场爆出冠状病毒没多久,河南省政府就暂停了郑州到武汉的往来客车。1月21日禁止活禽销售,高速公路卡点设防,地铁站连夜消毒。

图丨河南高速公安微博 陈方宇是最早对疫情产生警觉的那批人,还在武汉的时候,他宁愿转三趟地铁,也要绕过金银潭医院那一站。他给家里人打电话,嘱咐他们严肃对待。但像大多数这个年龄的父母长辈一样,家里人觉得有什么大惊小怪的,口罩不戴,麻将照打。 1月21号,陈方宇打车去汉口火车站,因为没买到直达南阳的票,他先乘高铁到郑州,再从郑州转车。他戴了两层口罩,里面N95,外面是一次性外科医用口罩,闷得不行。回河南的列车上,他看见不少人裹着口罩,心想河南的宣传确实到位,不过越往小地方走,戴口罩的人越少。 到站之后,久未碰面的表哥表姐开了两台车去迎接他。看见他脸上包得严实,还笑他小题大做。但谁都没有想到,疫情变化的速度会这么快。自从白岩松在新闻上连线了钟南山,没人再敢不当回事了。本来年前在县城订了五桌酒席,前天酒店专门来电话,劝他们退了。年夜饭也比之前冷清,陈方宇戴着口罩坐了一会儿,开席的时候自己就到一边吃去了。 家人们意识到危机正在爆发,没人敢出去了,家里的娱乐只剩下打牌,大人打麻将,小孩打干瞪眼。没人关心正在上小学的弟弟妹妹写不写寒假作业了,之前催过一次,小孩子嘴快,反驳他们,“我活着就挺好了”。 在陈方宇隔离的几天时间里,确诊人数增速越来越快,27号已增至128例。疫情爆发正逢春运,郑州作为国际综合交通枢纽,拥有两座航站楼,两条铁路干线,6条高铁线和11条高速公路。去年12月,有机构预测2020年春运,郑州节前铁路客流量将位列全国第一。如果河南疫情失控,后果将不堪设想。 防控的力度体现在很多细节上。1月26号,郑州开始建设河南版“小汤山医院”。这座医院在原郑州第一人民医院港区医院老院区上进行改造,同时在旁边新建隔离病房。要求工期不超过10天。 所有人里,只有八十多岁的奶奶依然乐观。陈方宇在二楼隔离后,还责怪孙子一年没见了也不下楼陪陪她。陈方宇包了一千块钱红包,戴好口罩下楼跟她解释,“这个病传染性强,中老年人更容易感染”。 “哦,”奶奶说,“那你去玩吧。”

河南农村的传统春节

4 在那间十几平米的卧室里,陈方宇时刻保持紧张。他每天量体温,温度在36.5-36.7度之间,他才会觉得安心。太低了不行,有一次36.3,他怕是肺炎造成的,赶快百度了一下,发现是自己想多了。还有一次,他眼睁睁看着夹在咯吱窝里的体温计逐渐上升到36.9度,水银柱还在继续往上走。他心里咯噔一下,吓坏了,然后突然反应过来,自己手边放着电暖气。 其实他不是什么胆小的人,甚至觉得就算被传染了,靠自己的抵抗力也能扛过去。他怕的是自己成了传染源,影响了家人朋友。如果提前知道冠状病毒有潜伏期这回事,他肯定不会回家过年。更重要的是,乡村生活有它残酷的一面,一旦他被传染,很难想到别人会用怎样的眼光看待他的家人。 前几天,村里传说有两个开鄂A车的人去镇上买牛肉,被人举报了。这种消息让陈方宇很不开心,他理解这么做的必要性,但总觉得对人有点不尊重。更何况,现在全村都知道他是从武汉回来的,他也能猜到会有些闲言碎语。父亲护着他,有谁提到从武汉回来的人被抓的传言,父亲就板起脸批评,“不要造谣!” 陈方宇有个在武汉某大学里工作的朋友,今年春节第一次去信阳看望未来公婆。但在大年初一,当地社区工作人员去到公婆家,表示从武汉来的人暂时不能留在这里。她被从自己家驱赶了。而当她在酒店前台掏出自己的武汉身份证,每一位服务员都只能无奈地表达歉意。 27号早上,李涵去医院做第三次血常规检查。进入医院大厅之后,每个人都要量体温。医生们戴着口罩和护目镜,仔细询问病人最近有没有去过武汉。李涵感觉医生们“挺紧张的”,只要言辞中涉及到“武汉”,就免不了一通登记问询。她住的小区门口贴了张街道办公告,去过武汉或者见过从武汉来的人,立即上报。 疫情把人的情感绷得紧紧的。说不清为什么,回村之后,陈方宇总会带着一种愧疚的心情面对亲朋。他会跟每个见面的人解释自己是封城之前回来的,自己也没有发烧。 一天晚上,陈方宇一度怀疑自己发病了。他感到昏昏沉沉的,四肢无力,想到新型冠状肺炎的感染特征,心突然就提上来,但体温显示一切正常。他关掉了屋里的空调,开窗透气,“把思绪放下来就好了”,他说,“只要把手机放下来就好了”。 他整天待在床上,想做点别的什么,比如看本书,看个电影什么的,但根本不现实。他无法克制自己拿起手机的冲动,每天打开手机上百次,亮屏时间在12小时以上,微信占到一半。 他必须不断获取关于武汉的消息。他加了很多的微信群,每天看有什么新情况发生。有一次看到在武汉采访的记者缺少冲锋衣,他还发动朋友一起找货源。

图丨尚飞 从大学到工作,他已经在武汉待了九年。他热爱这座城市,没有什么理由能让他离开。他宁愿自己依然在城中,即便帮不上什么忙,至少可以拍拍照片或者视频,把更多信息传递出去。 26号那天,他看到微博上流传一段视频,一位武汉本地记者在空荡荡的街头直播,背景音是他的哽咽声,“武汉快点好起来,快点好起来”。陈方宇看着这段视频,止不住地流泪。 “我希望我还是在武汉,跟所有人一起战斗。”他说。 文中陈方宇、李涵、周鹏为化名,刘心雨对本文亦有贡献。

Edit

Publish

Last updated